Preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse

Protezione e promozione delle risorse naturali e culturali

Il progetto Acquavitis mira a sviluppare e testare tecnologie innovative e linee guida per la protezione e l'uso efficiente delle risorse idriche e per la pianificazione di emergenza di fronte a eventi imprevisti e ai cambiamenti climatici. Lo scambio di esperienze tra gli istituti di ricerca, la sperimentazione di nuove tecnologie e il trasferimento di conoscenze aiuteranno le aziende vitivinicole a gestire l'acqua in modo sostenibile e razionale nella viticoltura. In diversi filoni di lavoro, ricercatori e specialisti di diversi settori hanno contribuito con le loro conoscenze ed esperienze a raggiungere importanti risultati e conclusioni.

I cambiamenti climatici, che si riflettono in siccità più frequenti e temperature elevate, stanno aumentando lo stress ambientale, che colpisce sia gli ecosistemi naturali che quelli agricoli (in particolare i settori con un elevato "indice di sfruttamento dell'acqua") come la viticoltura. L'area transfrontaliera della Primorska e del Friuli Venezia Giulia, in particolare la Valle del Vipacco, il Carso, il Brda e il Friuli Venezia, con le sue caratteristiche geologiche-geomorfologiche e socio-economiche (piccole aziende agricole), è diventata particolarmente vulnerabile. Le estati calde e secche più frequenti dell'ultimo decennio (2012, 2015, 2018 e 2022) hanno mostrato la vulnerabilità dei sistemi forestali e agro-produttivi a condizioni meteorologiche estreme e anomale. Le recenti condizioni di siccità si sono discostate notevolmente dalla normalità. Secondo l'Osservatorio europeo della siccità, quasi la metà (47%) dell'Europa sta affrontando un deficit idrico del suolo. I bassi livelli d'acqua nei fiumi, nei laghi e nei serbatoi sono fonte di preoccupazione sia per l'irrigazione che per l'approvvigionamento di acqua potabile. I rapidi cambiamenti climatici che portano alla scarsità di precipitazioni, alle temperature dell'aria superiori alla media (oltre 35 °C) e all'aumento dell'evaporazione evidenziano l'urgente necessità di sviluppare strategie per costruire la resilienza e la resistenza a questi cambiamenti.

Il progetto ha quindi sviluppato Acquavitis, una piattaforma digitale che consente il monitoraggio dei principali parametri agrometeorologici e una migliore gestione dei vigneti. La piattaforma online mira ad archiviare, elaborare e visualizzare i dati in diversi modi, incoraggiando le piccole e medie imprese vitivinicole ad adottare approcci e tecnologie innovative per un corretto utilizzo dell'acqua.

I nuovi strumenti, il know-how e l'esperienza sviluppati nell'ambito del progetto renderanno più facile l'adattamento agli eventi meteorologici estremi, che in futuro saranno sempre più frequenti.

PORTALE ACQUAVITIS

Il portale interattivo Acquavitis (www.acquavitis.eu) consente la raccolta sistematica di parametri agrometeorologici, la geovisualizzazione di dati satellitari, ambientali e di altri dati spaziali per aiutarci a interpretare i dati sullo stress idrico nei vigneti e sullo stato idrico dei suoli e delle piante. Con informazioni rapide e trasparenti, possiamo prepararci ad affrontare situazioni estreme sempre più frequenti, come lo stress idrico in viticoltura.

CICLO IDROLOGICO

Di fronte alla siccità, all'approvvigionamento idrico e all'uso razionale dell'acqua, è fondamentale conoscere anche il ciclo dell'acqua. Nei due anni del progetto, il metodo isotopico applicato all'acqua piovana, al suolo e alla linfa xilematica ci ha permesso di capire come la vite si rifornisce e utilizza le acque sotterranee. È stata evidenziata l'importanza delle precipitazioni invernali e primaverili nel reintegrare l'acqua del suolo, anche negli strati più profondi. Le precipitazioni estive vengono generalmente assorbite solo negli strati più superficiali del suolo e vengono immediatamente utilizzate dalla vite. La comprensione di questi processi è stata resa possibile anche dalla campagna di campionamento supplementare effettuata nel 2021 per il sito di Ceroglie, che ha permesso di correlare i singoli eventi pluviometrici con un numero maggiore di campioni di suolo e di linfa xilematica. I dati con una maggiore risoluzione temporale consentono una migliore comprensione dei processi ecoidrologici, ma occorre tenere presente che ogni vigneto ha caratteristiche proprie, che dipendono sia dalla geomorfologia/geologia del sito sia dalle specificità dell'impianto (ad esempio, età del vigneto, vigneto utilizzato, cultivar e substrato). In quest'ottica, il metodo sviluppato nell'ambito del presente progetto si è dimostrato efficace e rappresenta quindi un valido strumento per l'analisi sito-specifica.

MONITORAGGIO DELLO STATO IDRICO DELLA VITE

Il monitoraggio dello stato idrico della vite mediante una camera a pressione è uno strumento importante per quantificare i livelli di stress idrico e per ottimizzare e gestire in modo efficiente l'irrigazione durante la stagione di crescita. Pertanto, nei sei vigneti principali del progetto Acquavitis sono stati misurati il potenziale idrico pre-alba (un indicatore della disponibilità di acqua del suolo per le piante), il potenziale idrico fogliare minimo giornaliero (un indicatore del massimo stress idrico subito dalla vite) e il potenziale idrico minimo giornaliero del fusto durante il biennio 2020-2021. Inoltre, abbiamo monitorato il potenziale idrico del fusto della vite in 14 vigneti della varietà Merlot nella Valle del Vipacco, confrontando vigneti su terrazze e colline (n=7) e vigneti di pianura (n=7). Non sono state evidenziate particolari criticità in termini di disponibilità idrica del suolo per le piante durante i due anni dello studio, ma durante i mesi più caldi (fine luglio e fine agosto) del 2021, è stato osservato un marcato aumento dello stress idrico rispetto alle misurazioni di Ψsteblo in tre dei sei siti di studio, che hanno raggiunto uno stress idrico moderato o elevato. Anche le viti dei vigneti terrazzati della Valle del Vipacco hanno mostrato uno stress idrico nei mesi di luglio e agosto. I risultati hanno mostrato che lo stress idrico delle viti ha portato a una minore resa per vite (dal 25 al 60%) nei vigneti terrazzati rispetto ai vigneti di pianura. D'altra parte, i vini Merlot dei terrazzamenti contenevano in media più estratto secco totale e ceneri, più antociani (coloranti) e il 20-35% in più di tannini rispetto ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti di pianura della Valle del Vipacco. Il progetto ha anche effettuato alcuni test metodologici per misurare correttamente il potenziale idrico. Da questi test è emerso che il tempo di ritenzione fogliare tra la raccolta e la misurazione del potenziale idrico fogliare dipende dalla varietà studiata e/o dal livello di stress idrico raggiunto. Ciò sottolinea l'importanza di sviluppare protocolli specifici nei singoli vigneti prima di effettuare il monitoraggio in campo.

CONTROLLO REMOTO PER IL MONITORAGGIO DELLO STRESS IDRICO NEI VIGNETI

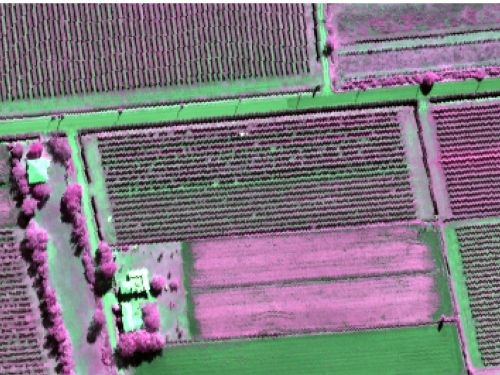

Il fulcro dell'uso del telerilevamento nel progetto Acquavitis è stato l'utilizzo di diversi sensori su diverse piattaforme per monitorare lo stato idrico di alcuni vigneti selezionati. Nel vigneto Komno, abbiamo utilizzato una telecamera multispettrale e telecamere iperspettrali su un drone, che insieme catturano un segnale con lunghezze d'onda comprese tra 400 e 2500 nm. Sono state confermate le correlazioni tra le misure del potenziale idrico delle piante e i dati di telerilevamento di tutti e tre i sensori. Sono stati sviluppati modelli di regressione per determinare lo stress idrico della vite, ma l'accuratezza dei modelli varia a seconda dei sensori e del livello di stress idrico espresso. In generale, i modelli più accurati sono stati ottenuti dai dati iperspettrali rilevati con un velivolo ultraleggero, ma per produrre un metodo affidabile per il monitoraggio dello stato idrico nei vigneti sarebbe necessario includere nei modelli di tutti i sensori testati un maggior numero di dati di campo. I vigneti nell'area di Precenicco, Strnc e Budihni sono stati monitorati utilizzando le immagini multispettrali della costellazione Sentinel-2. Sentinel-2 è una costellazione di due satelliti del programma Copernicus dell'Agenzia spaziale europea. Sentinel-2A e Sentinel-2B acquisiscono dati multispettrali con un sensore ottico che copre 13 canali. Le immagini sono acquisite nelle gamme spettrali del visibile, del vicino infrarosso e dell'infrarosso a onde corte. Potenziale idrico Il potenziale idrico fogliare misurato prima dell'alba, il potenziale idrico minimo e il potenziale idrico del fusto forniscono una stima affidabile dello stato idrico delle viti in relazione all'acqua disponibile per le piante e alle condizioni meteorologiche. Abbiamo scoperto che il potenziale idrico fogliare prima dell'alba è fortemente correlato con alcune lunghezze d'onda. La correlazione è pronunciata negli spettri dell'infrarosso. In futuro, possiamo aspettarci un uso più ampio dei dati di telerilevamento per determinare lo stato idrico delle piante. Come confermato dal nostro progetto, i dati multispettrali e soprattutto iperspettrali sono molto utili a questo scopo. La sinergia di immagini aeree, da drone e satellitari può essere uno strumento molto efficace per monitorare lo stato delle piante in diverse aree, consentendo di intervenire in modo appropriato nella produzione e nella lavorazione dell'uva.

IRRIGAZIONE RAZIONALE E GESTIONE DEL SUOLO

La valutazione delle linee guida per l'irrigazione è una sfida per i viticoltori, poiché sono coinvolte molte variabili e le stagioni variano notevolmente. Nel contesto del progetto, l'uso del DSS Vintel® ha permesso di monitorare diverse strategie di irrigazione e di verificare come uno stress idrico moderato dalla fioritura alla vendemmia abbia consentito di mantenere le viti in buone condizioni fisiologiche. Le rese sono state leggermente ridotte, ma ciò non ha compromesso la qualità delle uve. D'altra parte, diversi livelli soglia di stress idrico hanno causato danni alle piante, che a loro volta hanno influito sulla qualità delle uve e dei vini. L'uso razionale dell'acqua in viticoltura implica anche una lavorazione del suolo appropriata e sostenibile. Per questo motivo, il progetto si è concentrato sulla ricerca di tecnologie di concimazione verde, in cui vengono utilizzate diverse miscele di erbe e/o leguminose per trattenere l'umidità del suolo. Questa misura può essere utile sia in caso di eccesso di precipitazioni in primavera, dove le colture sono lasciate crescere più in alto, migliorando così l'evapotraspirazione e l'essiccazione del suolo, sia all'estremo opposto in caso di siccità, dove la piegatura (rullatura) consente una migliore copertura e l'umidità del suolo per periodi più lunghi.

Partner capofila

Partner progettuale n.1

Partner progettuale n.2

Partner progettuale n.3

Partner progettuale n.4

Partner progettuale n.5

| Atti della conferenza finale Brosura_ACQUAVITIS_online_final.pdf ( 13 byte, pubblicato il 5 Gennaio, 2023 - 10:41 ) | |

| Newsletter n. 1 Acquavitis Newsletter n1 ITA final 03122020 final.pdf ( 3 byte, pubblicato il 5 Giugno, 2023 - 15:54 ) | |

| Newsletter n. 2 Acquavitis_Newsletter_No2_ITA.pdf ( 2 byte, pubblicato il 5 Giugno, 2023 - 15:54 ) | |

| Newsletter n. 3 Acquavitis Newsletter n3 ITA digital Final 1.pdf ( 1 byte, pubblicato il 5 Giugno, 2023 - 15:54 ) | |

| Newsletter n. 4 Acquavitis Newsletter n4 ITA digital.pdf ( 2 byte, pubblicato il 5 Giugno, 2023 - 15:54 ) | |

| Comunicato stampa 20.02.2020 COM5_A~2.PDF ( 613 byte, pubblicato il 23 Ottobre, 2023 - 14:52 ) | |

| Comunicato stampa 05.05.2021 COM5_A~3.PDF ( 715 byte, pubblicato il 23 Ottobre, 2023 - 14:52 ) | |

| Comunicato stampa 18.02.2022 COM5_A~4.PDF ( 1 byte, pubblicato il 23 Ottobre, 2023 - 14:52 ) | |

| Comunicato stampa 30.08.2022 COM5_A~1.PDF ( 412 byte, pubblicato il 23 Ottobre, 2023 - 14:52 ) | |

| Risultati delle attività di comunicazione di ACQUAVITIS ACQUAVITIS_attività_com.pdf ( 91 byte, pubblicato il 23 Ottobre, 2023 - 15:26 ) | |

| Attività e risultati di ACQUAVITIS ACQUAVITIS_attività_e_risultati.pdf ( 103 byte, pubblicato il 24 Ottobre, 2023 - 09:39 ) |

OBIETTIVI PRINCIPALI DEL PROGETTO

L'obiettivo principale del progetto ACQUAVITIS, che si è concluso nell'agosto 2022, era quello di sviluppare e testare tecnologie e linee guida innovative per la protezione e l'uso efficiente delle risorse idriche e per la pianificazione di emergenza in caso di eventi imprevisti e cambiamenti climatici. L'obiettivo era promuovere il trasferimento di conoscenze e lo scambio di esperienze tra gli istituti di ricerca e le aziende agricole e vinicole dell'area transfrontaliera.

SITUAZIONE ATTUALE DELL’IMPLEMENTAZIONE PROGETTUALE

Campionamento dell'acqua di gocciolamento dalla grotta del vigneto Ceroglie

Campionamento dell'acqua di gocciolamento dalla grotta del vigneto CeroglieIl progetto si è concluso il 31 agosto 2022. Abbiamo sviluppato un visualizzatore di dati GIS, https://www.acquavitis.eu/, in cui i dati sono rappresentati spazialmente e visualizzati su un'interfaccia web costituita da una mappa interattiva con una base topografica di base che può essere sovrapposta a sessioni tematiche individuali. Nel contesto degli studi sul ciclo dell'acqua sono stati presi in considerazione 6 siti di campionamento in cui è stata analizzata la composizione isotopica dell'ossigeno e dell'idrogeno di 246 campioni di acqua, principalmente piovana, prelevata da canali, fossi, pozzi e acqua di gocciolamento dalla grotta del vigneto Ceroglie; 333 campioni di acqua del suolo; 467 campioni di linfa xilematica.

Campionamento del suolo nel vigneto Preccenico

Campionamento del suolo nel vigneto PreccenicoLo stato idrico delle viti è stato monitorato nel 2020 e 2021 nei vigneti selezionati. I risultati sono presentati sulla piattaforma Acquavitis. Abbiamo condotto 4 diversi esperimenti per studiare gli effetti del deficit idrico, anche in combinazione con le ondate di calore, sullo stato fisiologico delle viti e sulla produzione e qualità di uve e vini. I dati raccolti, insieme ai risultati degli altri progetti precedenti, ci hanno portato ad alcune conclusioni che ci hanno portato a stabilire linee guida per l'irrigazione dei vigneti. I risultati sono presentati nella brochure finale del progetto.

Immagine aerea iperspettrale del vigneto di Precenicco nella parte infrarossa a onde corte dello spettro.

Immagine aerea iperspettrale del vigneto di Precenicco nella parte infrarossa a onde corte dello spettro.Nel WP3.3 sono stati effettuati ulteriori rilievi con telecamere multispettrali e iper-spettrali e con droni per introdurre nuove tecnologie verdi per il monitoraggio dello stress idrico delle piante. Come parte di una migliore gestione del suolo in condizioni di siccità sono stati condotti due esperimenti per valutare 1) l'effetto del momento e del metodo di interruzione del sovescio e 2) l'effetto dell'utilizzo di diversi tipi di miscele di erba. Simulando ondate di calore nel sito di Spilimbergo, abbiamo potuto verificare l'effetto sulla qualità dell'uva e del vino di un aumento della temperatura di 4-5 °C. Attraverso l'analisi organolettica, abbiamo potuto dimostrare come lo stress idrico influenzi l'acidità o la freschezza e i descrittori tipici del sauvignon.

Abbiamo realizzato diversi eventi professionali per i nostri gruppi target (conferenze di apertura e chiusura, serie di eventi professionali) e abbiamo stampato e distribuito 4 newsletter per informare sulle nostre attività e sui risultati ottenuti e abbiamo promosso le nostre attività attraverso i social media e il sito web. I risultati del progetto sono disponibili sul portale Acquavitis sotto forma di brochure finale, newsletter o video realizzati nell'ambito del progetto.

Nonostante la fine del progetto ACQUAVITIS, continueremo la nostra ricerca e il nostro lavoro in questo campo nell'ambito del progetto di capitalizzazione IRRIGAVIT - Irrigazione razionale e gestione del suolo in viticoltura transfrontaliera. In questo nuovo progetto, trasferiremo le conoscenze e i risultati ottenuti da ACQUAVITIS e li utilizzeremo per consolidare e diffondere strategie che promuovano la resilienza dei vigneti in nuove aree di particolare interesse per la viticoltura (Colli Orientali, Brda).

VIDEOTECA ACQUAVITIS

Progetto Acquavitis e l'annata 2020

Come era questa annata e cosa abbiamo fatto durante la stagione vegetativa nell’anno 2020 nell’ambito del progetto ACQUAVITIS? Ce lo racconta prof. Enrico Peterlunger direttamente dal vigneto sperimentale a Precenicco, Italia.

Carote di terra: il prelievo dei campioni di terreno a diverse profondit

Con il termine “carotaggio” si identifica l’attività di perforazione del terreno con estrazione di campioni cilindrici le cosiddette “carote”, che il geologo esamina e descrive nella sua attività di studio del terreno. Nei vigneti del Friuli, sono state estratte carote di terreno tramite perforatore fino alla profondità massima di 2m. I campioni sono stati raccolti ogni 20 cm di profondità e mandate in laboratorio per esaminare la presenza delle acque e la loro composizione isotopica.

Durante la stagione vegetativa 2020 (maggio-settembre) sono state effettuate tre campagne per il campionamento dei suoli, situati in 3 diversi contesti geologici, geomorfologici e climatici (2 nella valle del Vipacco, 2 nel Carso Classico e 2 tra Collio e Pianura Friulana) per identificare la tipologia delle acque presenti nel terreno e capire quale acqua viene utilizzata dalle piante in un determinato periodo temporal.

Il potenziale idrico fogliare è stata misurato in diversi momenti nel corso della stagione a cadenza costante da inizio giugno a metà settembre in 6 vigneti inclusi nel progetto. Sono state effettuati diversi campionamenti del suolo e delle foglie della vite e della linfa xilematica per ottenere informazioni sulle eventuali situazioni del deficit idrico e delle conseguenti necessità di irrigazione. Come si utilizza la camera Scholander per l’estrazione della linfa xilematica dalla vite? Ce lo spiega prof. Paolo Sivilotti nel video.

Acquisizione immagini multispettrali e termiche

Il progetto include una serie di metodi moderni per determinare e misurare lo stress idrico da siccità. Con i metodi di telerilevamento, cerchiamo così di estendere i risultati delle misurazioni di stress idrico rilevate sul campo ad aree più ampie. Misuriamo il riflesso della luce nei vigneti a diverse lunghezze d'onda con diversi sensori come telecamere multispettrali posizionate su un drone.

Estrazione della linfa xilematica 2020

Durante la stagione vegetativa 2020 (maggio-settembre) sono state effettuate tre campagne per il campionamento della linfa xilematica estratta in campo dai tralci di vite nei 6 vigneti sperimentali, situati in 3 diversi contesti geologici, geomorfologici e climatici (2 nella valle del Vipacco, 2 nel Carso Classico e 2 tra Collio e Pianura Friulana) per identificare la tipologia delle acque presenti nel terreno e capire quale acqua viene utilizzata dalle piante in un determinato periodo temporal.

Campionamento delle acque 2020

Durante la stagione vegetativa 2020 (maggio-settembre) sono state effettuate tre campagne per il campionamento delle acque superficiali e profonde nei 6 vigneti sperimentali, situati in 3 diversi contesti geologici, geomorfologici e climatici (2 nella valle del Vipacco, 2 nel Carso Classico e 2 tra Collio e Pianura Friulana) per identificare la tipologia delle acque presenti nel terreno e capire quale acqua viene utilizzata dalle piante in un determinato periodo temporal.

Dalle analisi della composizione isotopica dell’ossigeno e dell’idrogeno dell’acqua proveniente dalle diverse fonti, e attraverso il confronto dei diversi segnali isotopici, sarà possibile elaborare dei modelli della circolazione idrica sotterranea. Inoltre, il confronto tra la firma isotopica della linfa estratta dalle viti con la firma isotopica delle acque permetterà di ricavare la quantità e le modalità attraverso le quali le piante accedono all'acqua durante il corso della stagione vegetativa. Ce lo spiega prof. Luca Zini in dettaglio nel video.

Registrazioni di lezioni online

Guardate le registrazioni delle lezioni online che abbiamo organizzato nell'ambito del progetto.